難多き青春

第三章 親友

一緒にふざけ合うことができる人

秘密を告白するときにその人のところに行く

その人と問題を共有する

いい友情は生涯悔いることはない

今日は普通の日で、私はとても楽しかった…かな。もしかしたらこのカリフォニアへの移住は私にとっての良い薬だったかもしれない。どれだけ友達が大切か気付かせてくれた…。

朝、私は三つの梅干しをごはんの上にきちんと並べ、お弁当箱を閉めて、キャリーの家に向かった。いくつでも梅干しを学校に持っていけるのは安心だった。前の学校では恥ずかし過ぎただろう。

『それがたくさんのことで共通している友達を持つことのいいことだわ。』と私はキャリーの家のベルを鳴らしながら思った。ピンポーン!私はキャリーが外に飛び出てくるまで、しばらくの間玄関のドアの前で待っていた。時々キャリーが私の家に来ることもあるが、私の家の方がキャリーの家よりも学校から離れているので、それは何だか申し訳ない。だから私は前より早起きしている。でも一緒に学校に行ける友達さえいればそんなの問題ではない。

学校はキャリーの家からは五分程度しかかからない。五ブロック離れている。私は他の人と会える最後のブロックが好きである。時々他の人が私達に加わる。私とキャリーは、ワランス先生が本当に髪の毛があるのか本当ははげていてかつらをかぶっているのか討論した。

「髪の毛が跳ね上がりすぎるよ。きっと安いのりではりつけられたかつらをかぶってるのよ。」とキャリーは言った。

「ええ。もしかしたら今度彼の家の近くまで行って確かめられるかも。彼、学校のすごく近くに住んでるのでしょ?」

「それは楽しいかもね。あんな変なかつらをかぶってよくあんなに自信たっぷりに話せるわよね。」

教室で話すのは席が隣だったから楽だった。時々授業中にメモを互いに渡し合ったりした。数日前、あれだけ寂しかったとは信じられなかった。

昼休みがきた。もう一人でカフェテリアで座ることはなかった。キャリーと私はとても速い昼ごはんを食べて、残りの時間を図書室で過ごすことにした。まぁどちらかというとキャリーのアイディアであった。正直に言うと、私だったら外で時間を過ごしたかった。昼休みは休憩時間も含むため長い。それは、私は詩は好きだけど、そこまでまじめじゃないからである。ドッジボールやサッカーやバスケなどのゲームをしながら、大勢の人とただ外で走りまわるのも大好きである。しかし、キャリーはあまり大きなグループの中にいるのは嫌みたいだし、スポーツも嫌いである。私達は私が初めに思ったよりも違うみたいだ。全てのことで彼女に同意するのは難しい。まぁ仕方ないか。時々いい友達であるために自分の気持ちは押しのけなければならない。

私達は図書室を五時限目のホームルームが始まる5分前に出た。キャリーはお手洗いに行ったので、私は自分の席に一人で座っていた。私は数分の辛抱だとしていながらも、以前感じたことのある居心地の悪さや寂しさをまた感じ始めた。バーンズ先生は既に教卓の椅子に座り、いくつかの紙を見ていた。薄黄色のカーディガンを着て、髪型はポニーテールだった。先生はやわらかく優しそうな表情をしていた。学校の先生の中では、厳しくとげとげしく時には意地悪な人もいる。しかし、バーンズ先生は私が会った中で一番温厚な先生であった。よく考えてみると、バーンズ先生は私がクラスに打ち解けられるように結構頑張って手伝おうとしてくれた。

私が廊下で興奮して希望を膨らませて立っていた時、先生が最初にくれた私を受け入れてくれる好意的な笑顔を思い出した。あの笑顔がなければ、私は新しいクラスに紹介されるのにもっと緊張していたかもしれない。私が先週カリフォルニアに来たと言った時先生は、「先週!それなら誰かが街を案内してあげた方がいいかもしれないわね。」とおっしゃった。私は何もそれに対して応答がなかったので、少し先生にむかついたが、もしかしたら先生は私がもっとクラスに馴染めるようにと思ってそう言ったのかもしれない。また、私が自分は運動神経がいいと言った時、先生は微笑み、「また一人運動選手が増えて嬉しいわね。」とおっしゃってくださった。私は先生に私のことを運動選手と呼んでもらえて嬉しかったし、「また一人」と言ったところは誰のことも嫉妬させないようにしたという点で賢かったと思う。私がもし先生であったら、そこまでできただろうか。もしかしたら先生は生徒と同じぐらい頑張っているのかもしれない。彼らの仕事はただ事実や理論を教えるよりもはるかに大きいことがある。

ちょうどその時、バーンズ先生と目が合った。先生は手を振って私を呼び寄せた。私は笑顔で先生の方へと歩いていった。バーンズ先生は微笑み返してくれた。

「それで、お友達はできましたか?」

「えぇ。」と私は恥ずかしそうに答えた。

バーンズ先生は、「皆あなたのことが大好きなのよ、アイリーン。あなたがいてくれて皆嬉しいの。」とおっしゃった時先生の目は輝いていた。

私は返事が思いつかなかったので、ただうなずいて少し笑った。皆?私はあまりそれには説得されなかった。でもやっぱりバーンズ先生がそうおっしゃってくれるのは優しいと思った。私はバーンズ先生のいつも生徒を頑張って助けてあげようとするところが好きである。

「あら、ごめんなさい。ちょっとある物をホームルームの前に取りにいかなきゃ。席に戻っていいわよ。」バーンズ先生は突然教室から駆け出した。先生は少し変だが、私は自分自身も変だと感じることがある。それに私もバーンズ先生のようにいつでも努力している。だから私達はいくつかの点で似ているのかもしれない。

何か冷たい物が私の首の後ろに触れた。

「ヤゥ!」私は飛び跳ねて、机にぶつかった。

キャリーはスプライトの氷のように冷たいカンを持ちながらくすくす笑った。「本当に面白いね、アイリーンは。」

私は自分の恥ずかしさをカバーするために一緒に笑った。そしてベルが鳴り、私達は自分達の席に戻った。

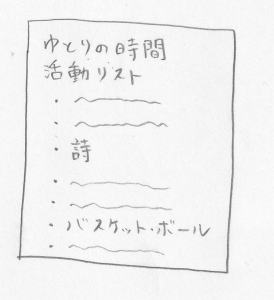

この学校ではゆとりの時間というものがある。木曜日の五、六時限目をカットし、授業の代わりにやりたいことをやる。もちろん、遊んでいていいわけではない。たくさんの課外学習の中から何かを選ぶことができる。これは私の親にこの学校を選ぶ大きな理由となった。私はこれをとても楽しみにしていた。

バーンズ先生は、何か一つにその日の終わりまでに申し込むように私達におっしゃった。私はその時までたった一つの活動にしか参加できないということを知らなかった。いくつもの活動を一度にできなくてがっかりした。

「詩のクラス面白そうじゃない?」とキャリーは私の腕を軽く押しながら言った。「これ、私達にちょうどいいと思うわ。」

確かに面白そうではあった。詩を読み、話し合って、自分の詩を書くクラスだった。ところが、私はもっと興味深い活動を見つけた。「まぁでも、バスケット・ボールのクラスなんかどうかな?」

「バスケット・ボール?私はボールに耐えられないわ!一番嫌いなスポーツの一つだわ。」とキャリーは言った。

「あら、そう…。」私はがっかりした。私は本当にキャリーと同じクラスが良かった。誰か話す人がいるため、ずっと安心だろう。でも、私は本当に彼女と何でも一緒がいいのか?

「バスケット・ボールのクラス行ってもいいよ。私はたぶん詩をとるけど。」

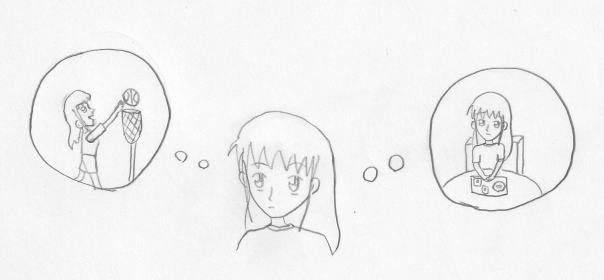

私は自分が空中を飛び、バスケット・ボールをリングにダンクするのを想像した。そして、自分が食堂や学校の間中ずっと一人で座っているのを思った。どっちが大事だろうか?

「いいや、バスケット・ボールは。私も詩のクラスに行きたいわ。」と私は言った。

「ほんと?」とキャリーは聞いたが、彼女は当然私が「待って、私やっぱり気が変わったかも。バスケット・ボールがいい。」なんて言うとは思ってもなかっただろう。

キャリーと私は学校から帰る前に詩のクラスに申し込んだ。名前をサインし終わったらすぐに、二重線で消してバスケット・ボールのクラスに書き直したかった。しかし、そうはしなかった。

詩はきっと私の人生を占領するだろう。詩のクラスを受けたくなかった一つの理由は、いつでも詩は読めるし、書けるからであった。それにいつもキャリーと詩について話し合った。バスケット・ボールは家にバスケット・ボールやリングがなかったため、ほとんど挑戦する機会がなかった。バスケット・ボールの方がよほど気晴らしになりそうだった。でも、もう後悔するには遅い。来年何か違うものを取れるかも。

家に着いた頃には、だいぶ気分も良くなった。もう少しで忘れそうなぐらいだった。もう少し、でも完璧にではない。やっぱり詩のクラスはたくさんの興味深い活動がある中の一番馬鹿らしい活動だと思い、一年もそれに付き合わなきゃいけないなんて信じられなかった。でも、私はこの活動でキャリーと一緒だったから、寂しかったりみじめな思いをしたりすることは心配する必要がなかった。それが大事なことであった。

キャリーと私は学校から一緒に帰った。キャリーは詩が大好きかもしれない、もしかしたら過度にかもしれないが、それでも彼女は優しく面白かった。私は彼女が私の親友でとてもとても幸運だと感じた。もちろん後悔してなんかいない。

そう、キャリーは素敵な女の子。そして私は彼女と一緒に時を過ごすのが大好きだった。じゃあどうしてこんなに内面では空虚な感じがするのだろう?

戻る

Copyright ©2020 Author Lemon All Rights Reserved.