難多き青春

第一章 転校生せまい教室の中で

小柄の内気な女の子が一人で立っている

外では桜が咲いている

小さなピンクの花びらは踊りながら飛ばされていく

中では皆女の子のことを見て

目を大きく開けて気まずそうに立っている彼女のことを

彼女の頭の中はくるくる回る

彼女は外の桜のように吹き飛ばされたいと思う

私は古くて青いノートを閉じた。このノートは、私が今まで書いてきた詩でいっぱいである。とても分厚い。普通のノートに比べて倍ぐらいのページがある。

私の名前はアイリーン・タスコ。そう、私の前の学校の友達は、私をそのことでよくからかった。私のイニシャルはETなの。きっと新しい学校の友達も私をそのことでからかってくるだろう。私は何も考えずに私にこの名前をつけた親を恨んでいる。

なんか不思議なの。前の学校にいた時は、私は明るくて元気だった。しかし、誰も私のことを知らない学校に来ると、私は急に内気で自意識過剰になってしまった。

私は自分が誰なのかよく分からなくなってきた。どうやって人は周りの雰囲気や環境の変化によってここまで変わることができるのだろうか。

私は「転校生」になるのは初めてである。今までの14年間、ずっとコネチカット州のグリニッチに住んでいた。でもつい最近、カリフォルニア州のロサンゼルスに引っ越してきた。大きな変化でしょう。

ここはとても暑い。気候に慣れるまでに時間がかかるだろう。まあ、気候だけじゃなく全てに。

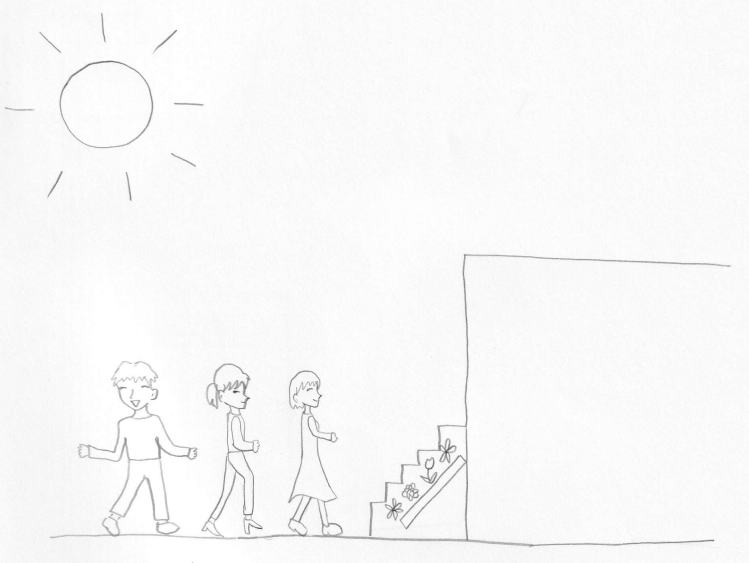

暖かい四月の太陽はさんさんと私を照らした。私は、階段を踏み外さないように注意しつつも、階段に並べられたピンク、紫、青色の花を観察しながら、白と茶色のビルへ向かって上っていった。しかし、私はつまずいた。私は周りを見回し、誰も私の格好悪いところを見ていなかったことに安心したため息をついた。子供達は互いに大声で挨拶しながら、ただ学校に押し寄せているだけであった。みんな興奮していて、私もそうだった。

『誰も私のこと好きじゃなかったらどうしよう。』と私は心配した。しかし、私はそこまで心配していなかった。私は嫌われるようなタイプじゃない。たくさんの人が私はユニークでかわいくて優しいという。え、なに、私はただ他の人に一度言われたことあることを繰り返しているだけなのだから、自慢しているとか思わないでね。

私はそのうち自分が学校で一番かっこいいスターになるのを夢見るようになった。セレブ。女王様。私はとても人気者になるかもしれないし、一番頭良くて綺麗で運動神経のいい人になるかもしれないし、男の子からたくさんの注目を集めるかもしれない。私はこれ程大きなチャンスや可能性がこの手の中にあることに気づいた。このようなチャンスはそんなにしょっちゅう来るものではない。私は断固として手放したくなかった。

私は、入り口付近にある校長室へ行った。自己紹介をした。校長のマソッティ先生と私はしばらくの間話した。彼はコネチカットについて聞いてきた。私は自分の育った学校や環境についての詳細を熱心に話した。それと、この学校で勉強できることにも期待していると大変熱意をこめて言った。一応彼に好印象を与えるために。校長が私の教室まで案内してくれると言ったので、私は丁寧にお礼を言った。

私はわくわくしながら校長の後をついていった。教室に着いたとき、校長が少しの間廊下で待っているように私に言った。彼がドアを開けると、教室から声が漏れてきた。いかにも明るいクラスだとわかった。私の希望は高まる一方だった。私はきっと一番明るくて魅力のある生徒になるだろう。みんな私の言うことは大変重要であるから、注意深く聞いて真剣に考えてくれるだろう。私がクラスを支配する。みんな私をうらやましがって、尊敬して、好きになる。『私はスーパー・スターになる!教室に入った瞬間!』私は廊下でリズミカルに飛び回った。『私はスーパー・スターになるし、誰も私のこと止められない!』

「アイリーン?」マソッティ先生は教室から出てきた。

私は飛び跳ねるのをやめて赤面した。ちょっと調子に乗りすぎたみたい。学校の初日に廊下で踊りはねているのを見られてとても恥ずかしかった。まぁ、いっか。校長しか私を見ていないし、校長の思うことなんて誰が気にするか?それに、私が興奮するのも無理ないでしょう。

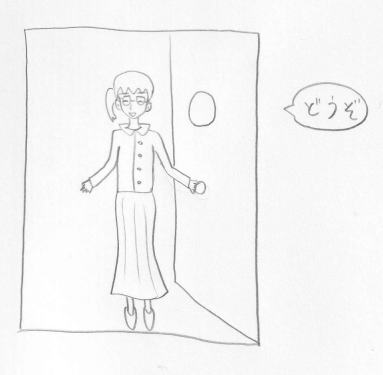

私はブラウスの襟を直して、ドアの窓から教室の中を覗き込んだ。生徒は皆座っていて、優しそうな女の先生が部屋の前の方に立っていた。マソッティ先生はドアをノックした。私の心臓はドキドキして、耳の後ろで鼓動が脈打つのを感じた。先生がドアを開けたとき、彼女は寛大そうな笑顔で私を迎え、中に入るように私を招きいれた。私は立派に入室しようとしたが、足ががたがた震えていた。

そのとき、私は自分の足ばかりに注目していて、クラスメイトに全く目を向けていないことに気づいた。私は顔を上げて、生徒たちが互いにひそひそ話しているのを見た。まずい。私は危機感を感じた。なぜなら彼らが私の服装を批判しているのではないかと思ったからである。私はそのときまでクラスメイトのことをよく見ていなかったが、今彼らの服装が私のと全然違うことに気づいた。私は膝より少し上の位置まである、だるい青色の毛のスカートと、白いブラウスと緑のベストを着ていた。また、私は最悪な、濃い緑のヘアバンドも頭につけていた。くそぉ、これは本当にガリ勉っぽい服装だったな。本当に皆には私がちょっと間違いをしただけで、本当にダサい人じゃないことを理解してもらえることを願った。

一番後ろの列の最も遠い席に座っている女の子が魅力的で、ちょっと見つめてしまった。彼女は私が今まで見た中で誰よりも美しい黄褐色の肌をしていた。彼女は結構背が高く、カールのかかった金髪で、ピアスされた耳には金色のフープがかかっていて、長いまつげと大きな赤い唇も目立っていた。彼女は黒いくしゃくしゃのジャケットに、紫のミニスカートと黒いハイヒールのブーツをはいていた。

今日モールに行って、あれよりいい服装を見つけて、明日それを着てくることは可能なのだろうか。私は彼女に勝り、クラスのスターになることはできるのだろうか。

私は不安そうにクラスを見回した。皆の服装は何だか…ワイルドだった。グリニッチでは、私は制服を着る私立の学校に通っていた。でも、この学校は公立だから、毎日着るものを考えなければいけない。私は習ったこともないので、あまりファッションセンスはない。

私は心の中で頭よさそうに見えるからといってこの服を選び着るように説得した母を恨んだ。私は人気者になりたかったの、頭いいだけじゃなくて!

『いやいや、リラックスしなよ。あなたは過剰反応している。あなたはただ先生の隣で立っているだけで、まだ一言もしゃべっていない。まだあなたのことを嫌ったり評価したりできないよ。』と私は自分に言い聞かせた。しかし、私は期待やエネルギーとともに、自信も消えていくのを感じた。

先生は私のことをクラスに紹介した。私は緊張しながら先生が話しているのを聞いていた。なぜか人と目を合わせるのを避けた。私はブラウスの袖を引っ張った。あまりかっこよく見えないのは知っていたが、緊張すると習慣的にやってしまうのである。

ある女の子は私がいつカリフォルニアに引っ越してきたか聞いてきた。彼女が聞いた瞬間、私は忘れてしまった。私は「先週」とかろうじて答えたが、たぶん違っていた。たぶん三週間前ぐらいに来た。まぁいっか、誰も知ることはできないし。

ある男の子は私が運動神経いいのかどうか聞いてきた。私は誇らしげに前の学校では一番速いランナーだったと言った。前の学校が女子校だったことは言わなかった。そんな必要はなかったもの。

しかし、私は、この誇らしげで堂々とした答えを出した直後に、もしかしてこれは自慢だったり誇張だったりするのかなと心配になった。そうじゃないといいな、と思った。正直に答えただけなのだから。

先生は、私の答えに対して優しいコメントをしてくれたが、私は本当に続けたくなかった。何か間違ったことを言いそうな嫌な感じがしたからである。もし初日から何か間違ったことを言ったりしたらどうなるのだろう、と私は思った。また、どうしてもっと気楽になれないのかも不思議だった。たくさんの知らない人たちと会うのがこんなに難しいことだとは予測もつかなかった。

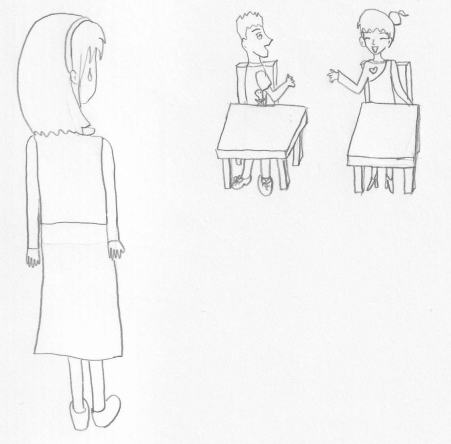

先生はやっと私を席に連れていってくれた。左側には短い栗のような茶色い髪のまたしてもかわいい女の子がいた。彼女は鉛筆で遊んでいた。もう少し私に関心を持ってほしかった。右側には男の子がいた。その子はかすかな笑顔で私と目を合わせた。私は笑い返そうとしたが、逆にそっぽを向いてしまった。『バカだな、アイリーン。そんなことして何もいいことなんてないぞ。』と私は自分を叱った。ここで告白するが、私は異性との交流がうまくない。もしかしたらそれは、女子校で育ったからまだ慣れてないだけなのかもしれない。

でも本当のことを言うと、男の子が笑いかけてくれたとき、少しどころではなく嬉しかった。彼は私に関心を持ってくれていた。もっとリラックスしたときに、彼の名前を後で聞くことができる。もう既に、スクール・ライフに少し光が見えてきた。まだチャンスは残っているかもしれない。

朝は、その後は順当にいった。私は学校の勉強に遅れてはいなかった。また自慢しているみたいじゃないといいけど、前の学校では、素晴らしい成績をとっていたのよ。

前の学校での人生は完璧ではなかった。私はたくさんの恥ずかしいことや悩ましいこと、苦難を経験した。でも、何かが前の学校と今の学校の間で違う。私はまだこの新しい学校で何も歴史を刻んでいない。新しいスタートをきったばかりだ。誰も私のことを知らない。誰も私のいいところも知らなければ、悪いところも知らない。私は本当にうまく打ち解けられるようにただ必死だった。それと同時に、私はすべてが私の思い通りにいくパーフェクトな学校生活を想像してばかりだった。そして私はそれが現実になるように願った、いやむしろそれをあてにしていた。現実では、無理に近いにも関わらず。叶いそうもない夢をがむしゃらに追うよりも、前の学校と同じように新しい学校でも、普通の無難な学校生活を送るべきである。

まあとにかく、私は学業的にはうまく適応できたみたいだ。少なくとも母のリクエストには応えられた。母は、先生の言うことをよく聞いて、先生が脱線しているときは教科書の先を読み、授業中に重要なポイントをおさえるように私に言っていた。私はそれが全部できて少し嬉しかった。しかし、昼休みがくるとその喜びは消えた…。

私は昼食時の座席表がどこにあるのか疑問に思った。前の学校では、全ての席が指定されていて、黒板に座席表があった。月に一回ぐらい変わり、グループリーダーになるのも交代した。私は誰と同じグループなのかとてもドキドキしていた。なぜならこの学校には男子がいるから。先ほども述べたように、私は男の子との交流にあまり慣れていない。

ある先生に座席のことを聞いてみると、その先生は笑い、生徒はカフェテリア内の好きな場所で食べられると教えてくれた。外に出ることもできるそうだ。私は呆気にとられた。前の学校だったら、私はそれで大喜びだっただろう。でも、ここではまだ誰のことも知らない。私は席が指定されていないことに対して怒りを感じた。初日から一人で食べるなんて、私は本当にダサい人に見られてしまうではないか。そんなのひどくない?

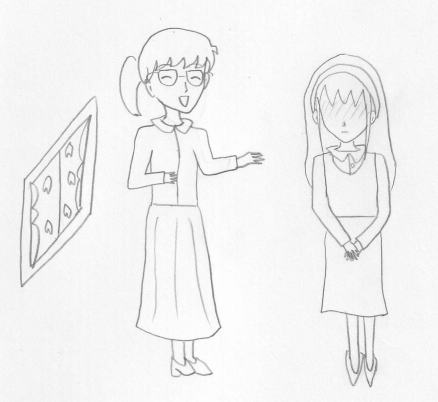

カフェテリアの真ん中では、大きな集団がある女の子を囲んでいた。彼女はクラスの一番黒板から離れた席に座っていた、背が高くて美しい金髪の女の子だった。彼女の名前はソフィア・リンドセイで、実は彼女も転校生だった。でも彼女はまるで何年もここにいるかのように周りと打ち解けていた。私は先ほど、二人に少し共通点があると思って彼女に話しかけようとした。その共通点とは、二人ともこの学校をよく知らないことだ。まあ少なくとも私は知らない。すぐに友達になれるかと思ったけど…間違っていたみたいだ。彼女はあまり私に関心がないようだ。なぜ彼女は私に関心を持ってくれないのか?私の見た目がダサいから?私の話し方がおかしいから?彼女は普段の私のことを全く知らない。

なんか落ち込むよ。二人の女の子が学校の同じクラスに来て、一人は明るく、一人はつまらない。最初の印象というのはとても大事である。私は初日からつまらない、恥ずかしがり屋の孤独な人で、このイメージが皆の頭にこれから先もずっと残るのである。なんて嫌なことだ。笑ってしまいたいくらいだ。

ソフィアは最初からいくらか有利だった。彼女はヨーロッパから来ていて、ヨーロッパのファッションは、私の知る限りではカリフォルニア人にとって大ヒットなようだ。皆彼女にヨーロッパはどうだったか聞いていた。彼女は軽い口調で彼女の父が人気ファッションブランドのCROWNという会社の社長であることを話し、鮮明に彼女の十四年間の人生の中で行ったことのある素晴らしい場所について語った。いかにも彼女のまわりにいる男子は美しい人は必ず美しい場所から来るとかそういうことを考えていそうだった。それに対して、私は地味で古いコネチカットから来た。もし誰かが聞いてくれれば私はそこでの旧友や先生について話すことができたかもしれない。誰も興味がなかったので、誰も聞いてこなかった。皆私に興味を持つように何かすればよかった。でもどうやって?

私はすねた顔でソフィアが一秒の間に千語もしゃべり、大きく仕草するのを見た。うらやましさが心を突き抜けた。私も皆の注目を浴びるのが好きだった。どうして私はスターになれなかったのだろう。どうして私はソフィアみたいにうまく適応することかできなかったのだろう。何がいけなかったの?私は大きな塊がのどにできるのを感じ、恐怖を感じた。初日に泣くことはできない。ましてやカフェテリアでなんて。私は何度か大きく呼吸した。吸って、吐いて、無理やり涙が出てこないようにした。

私は憎たらしい、緑のヘアバンドを頭から乱雑に抜き取り、一瞬全てをそれのせいにするかのように非難を込めた目でにらみ、毛のスカートのポケットの中にしまいこんだ。私はベストを五回目ぐらいに調節し、襟を十回目に整えた。私はここにただ立っていれば、誰か女の子かもしくは男の子でも現れて一緒にごはんを食べないか誘ってくれるかと思った。誰も来なくて、私はさらに恥をかいてしまった。当然誰もつまらない見知らぬ人と話したくない。あたりまえじゃない。

私は元気のないため息をつき、皆から離れた席に座った。他に選択肢はなかった。

私は本当に、本当に、明日学校に行きたくない。

たぶん私が一人で食べている間、誰も私のことを見ていなかった。それだけが私の気分を良くした。もし友達がいないなら…誰もそのことを知らない方がいい。私は、「アイリーン、あなたの友達はどこ?」とか「誰が親友なの?」とかいう質問に答えたくなかった。誰もそんな質問をするほど私のことを大切に思ってくれていないのがまだ良かった。

一粒の涙が私の頬をつたった。続いてもう一つ涙が流れた。私は自分の希望がヘリウム風船のように大きく大きく膨らみ、突然鋭い針で割られる苦しさを初めて知った。それが、今私が対面している現実である。私には兄弟がいない。友達しか私の人生を支えるものがない。友達もいなくて、私は何なのだろう?

戻る

Copyright ©2020 Author Lemon All Rights Reserved.